Das Projekt soll einen Einblick in die Geschichte des Schlossberges Waldeck von der Errichtung bis zur Gegenwart verleihen.

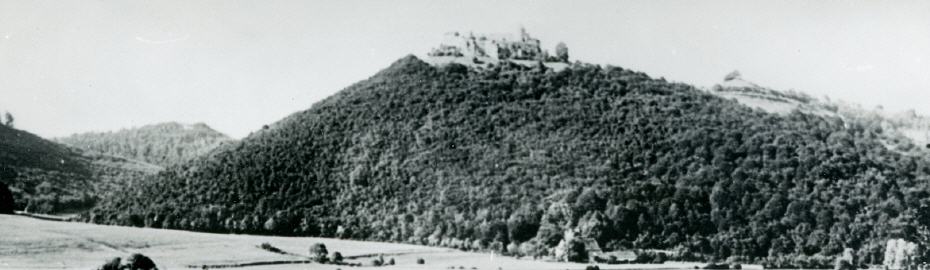

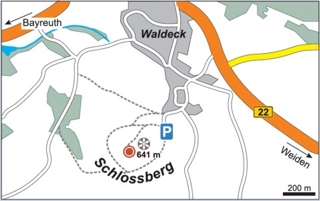

Der Heimat- und Kulturverein Waldeck begrüßt Sie in Waldeck. Der Marktort liegt am Fuße des 641 m hohen Schlossberges in einer vom Vulkanismus geprägten Landschaft.

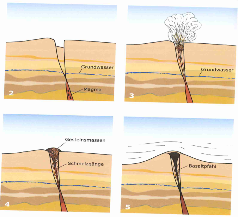

Auch der Schlossberg ist vulkanischen Ursprungs. Bei ihm handelt es sich aber nicht um einen ehemals feuerspeienden Vulkan, sondern um einen Kegel aus Basalt, der sich vor rund 20 Millionen Jahren durch die tektonischen Bewegungen im Zuge der Auffaltung der Alpen gebildet hat.

Damals waren Erdbeben an der Tagesordnung, Gesteinsschichten zerbrachen und ganze Gesteinspakete verschoben sich. Heftige Explosionen in Form von Wasserdampf waren die Folge. Die Gesteinsmassen lagerten sich in und um den Auswurftrichter ab und verfestigten sich zu einem harten Basaltpfahl. Dieser Pfahl wurde von weicheren Gesteinsschichten umgeben. Erst durch Millionen von Jahren andauernde Verwitterung durch Wind und Wasser, wurden die weicheren Schichten abgetragen.

So entstanden die heute so markanten Gestalten der Basaltberge auf dem im Mittelalter eine der mächtigsten Burgen der Oberpfalz errichtet wurde.

Im Rundgang erfahren Sie mehr über die Geschichte rund um die Burg und den Schlossberg.

Starten wir mit dem Rundgang, eine Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Die jüngst wieder aufgedeckten Kellergewölbe unter der Burg Waldeck dienten in der Vergangenheit v.a. als Speicher- und Lagerorte für Lebensmittel und andere Güter. Im Jahr 2013 und 2014 wurden die Stollen vermessen und wissenschaftlich dokumentiert. Einige Gänge dienen heute als Biotop und Lebensraum von Fledermauskolonien.

In der Vergangenheit regten die Stollen und Gewölbe auch die Fantasie der Bevölkerung an und führten zur Legendenbildung. 1856 berichtet beispielsweise der Kemnather Chronist Sigmund Ehrnthaller, dass die Burg Waldeck angeblich einst durch einen unterirdischen Gang mit der Stadt Kemnath verbunden gewesen sei und diese Gänge erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts vermauert worden waren.

Legendenhaft verklärt wurde auch der Ursprung der über den Gewölben thronenden Burg Waldeck: So findet sich in Berichten des 19. Jahrhunderts die Sage um eine angeblich heidnische Kultstätte der Göttin Nussa auf dem Berg ebenso wie der Glaube an römisch-jüdische Wurzeln der Burg, da man im 17. Jahrhundert angeblich einen Stein mit einer hebräischen Inschrift auf dem Burgareal fand.

An dieser Flanke des Schlossberges stand vor Jahrhunderten der alte Marktort Waldeck. Über die Entstehung des Ortes haben sich keine Quellen erhalten. Es wird vermutet, dass Waldeck durch die Ansiedlung von verschiedenen Dienstleuten und Handwerkern im 12. Jahrhundert entstand. Dafür spricht, dass die Bewohner auch später zu Frondiensten auf der Burg verpflichtet waren. Als Markt wird der Ort erstmals im Jahre 1497 bezeichnet.

Einen Eindruck, wie der Ort die Landschaft geprägt hat, erhalten Sie durch den Blick durch unser Zeitfenster, das die Silhouette der Häuser erkennen lässt. Der Markt zog sich ehemals den Schlossberg entlang.

1525 wurden den Bürgern dann Privilegien über die niedere Gerichtsbarkeit, den freien Holzbezug und Schafbetrieb sowie das Recht auf das Brauen und Verkaufen von Bier verliehen.

In der Nacht vom 24. auf 25. März 1794 fegte ein heftiger Gewittersturm über Waldeck hinweg. Durch einen Blitzschlag brach in einem Wohnhaus Feuer aus. Wegen der heftigen Winde war der Brand nicht beherrschbar und innerhalb weniger Stunden wurde der gesamte Markt Opfer der Flammen. 57 Bürgerfamilien verloren dabei ihre Häuser. Doch noch am selben Tag wurde über den Wiederaufbau beraten. Es bestand Einigkeit darüber, dass der neue Markt nicht an der Unglücksstelle, sondern auf der anderen Seite des Burgberges im „Höritz“ an der Handelsstraße von Franken nach Böhmen wiedererrichtet werden sollte.

Die mittelalterliche Burgkapelle war dem heiligen Ägidius geweiht, der seit dem 12. Jahrhundert eine zunehmende Verehrung in den Bistümern Bamberg und Regensburg erlebte. Besonders bei Rittern und Adligen war der Heilige beliebt, weshalb ihm auch mehrere Burgkapellen geweiht sind. In Waldeck wurde der Gottesdienst zunächst durch den Pfarrer von Kastl gefeiert.

1674 erhielt Waldeck einen eigenen priesterlichen Kurator, der seinen Wohnsitz im Ort hatte. Eine selbständige Pfarrei wurde der Markt 1690, wodurch die Burgkapelle die erste Pfarrkirche wurde.

Erst mit dem Spanischen Erbfolgekrieg und der nachfolgenden „Demolierung“ der Festung um 1704 endet auch die Geschichte der Burgkapelle als Pfarrkirche. Der Augenzeugenbericht von Pfarrer Weiß berichtet ausführlich über die Bombardierung der Burg und die Plünderung der Glocken der Pfarrkirche St. Ägidius. Der Pfarrer konnte damals nur die Ornate, Kelche und den Altar retten ehe die Kirche beschädigt wurde.

1283 wurde Waldeck an den Wittelsbacher Ludwig den Strengen, Herzog in Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein verkauft. Die Burg wurde nun zum Sitz eines herzoglichen Amtes. 1329 gelangten Burg und Amtsbezirk im Hausvertrag von Pavia an die pfälzische Linie der Wittelsbacher, ehe sie im 15. Jahrhundert dem Amberger Viztumsamt unterstellt wurde.

Wegen ihrer bedeutenden Stellung war die Burg über die Jahre in viele Auseinandersetzungen verwickelt.

Besonders im Umfeld des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wurde die Burg mehrfach umgebaut und belagert. Der schwerste Ansturm erfolgte im Jahr 1648 durch die schwedischen Truppen. Vom 13. Juli bis 15. Juli eröffneten sie das Feuer auf die Burg und versuchten die Burg durch Beschuss mit Granaten und Steinen aus Mörsern sturmreif zu schießen. Am 15. Juli erklärte der Landrichter Quesnay schließlich die Kapitulation und die Schweden besetzten die Burg. Erst ein Jahr später zogen sie wieder ab.

Im 16. Jahrhundert wurden hier auch Brunnen gegraben und die Wehranlagen weiter ausgebaut. Wohl deshalb verlor die Burg Waldeck auch nach dem Brand der Kernburg im Jahr 1665 nicht sofort ihre Bedeutung. Zwar wurde der zerstörte innere Burgbereich nicht wieder aufgebaut, jedoch wurden die beiden Vorburgen nach wie vor genutzt und instand gehalten.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts bahnte sich dann der Spanische Erbfolgekrieg an. Im Herbst 1703 war die Oberpfalz fast vollständig in der Hand der kaiserlichen Truppen. Nur in Waldeck war noch eine kurbayerische Besatzung vom Feind eingeschlossen. Im Juli 1704 begann die Belagerung ehe der Burgkommandant am 17. September 1704 kapitulierte.

Im folgenden Jahr begann der endgültige Untergang der Burganlage. Die kaiserliche Regierung beschloss die „Demolierung des Bergschlosses Waldegg“ und am 29. September 1705 waren alle Abbrucharbeiten ausgeführt

Eine Besonderheit der Burg Waldeck ist der Umstand, dass hier nicht nur eine Adelsfamilie oder deren Dienstmannen lebten, sondern auch die Burgverwalter aus der Familie der Obernburger. Diese leiteten ihren Namen wohl vom ältesten Burgbereich, der Oberburg (superiori castro) ab. Während die eine Familie im Bereich der Kernburg lebte, wird der zweite befestigte Wohnsitz im Bereich des alten Markttores in der Vorburg vermutet.

1665, über ein halbes Jahrtausend nach der Ersterwähnung der Burg Waldeck, brach ein Feuer in der Pfaffenstube der oberen Burg aus. Der Brand breitete sich rasch aus und erreichte auch das Pulvermagazin im Bergfried. Erst nach dessen Explosion wagte man sich schließlich an die Löscharbeiten. Die obere Burg war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits vollständig ausgebrannt und wurde nicht wieder aufgebaut. Bis zur gänzlichen Aufgabe der Burg wurden nur noch die Areale der beiden Vorburgen genutzt.

Laut Überlieferung richtete der Rat des Marktes Waldeck 1596 erstmals einen Klagebrief an den Pfalzgrafen, in dem man darum bat einen Friedhof vor Ort errichten zu dürfen. Eine Antwort erhielt man aber nicht. Drei Jahre später verstarb Hans Lankhammer an einer Pest-Infektion. Aus Furcht vor einer Ausbreitung der Krankheit war niemand bereit, den Leichnam in die Pfarrei Kastl zum Begräbnis zu überführen. Der anwesende Priester wollte den Leichnam daher rasch in einem Acker in der Nähe des Marktes beerdigen. Dies war die erste Bestattung in Waldeck.

Der Besitzer des Ackers bot der Marktgemeinde den „Pestacker“ daraufhin zum Kauf an. Der Marktrat stimmte dem zu und setzte ein Schreiben mit der Bitte, den Acker als Friedhof nutzen zu dürfen, an den Pfalzgrafen auf. Dieser willigte ein und der Acker wurde mit einer Mauer umgeben. Bis 1803 war der Alte Friedhof für die Bewohner des Alten Marktes und bis 1912 für die Bewohner der Pfarrei die letzte Ruhestätte.

Die Geschichte des neuen Marktes ist eng mit der des Burgareals verflochten. Noch am Ende des 18. Jahrhunderts plante der Rat des Marktes den Berg und die Ruine vom bayerischen Staat zu erwerben. 1914 und 1951 wurden sogar Pläne dafür gefasst das Areal als Steinbruch zu nutzen ehe die Burgruine 1973 in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

In den 1980er Jahren entwickelte sich dann eine tatkräftige Initiative von Freiwilligen und Bürgern zum Wiederaufbau, wodurch die Ruine zu einem wichtigen lokalen Identitätspunkt wurde

Im Mittelalter war es üblich, dass der Landesherr für jeden Amtsbezirk Verwalter – sog. Pfleger – einsetzte. Diese waren für die Verwaltung und Verteidigung seiner Ländereien ebenso verantwortlich wie für die Rechtsprechung. Im Spätmittelalter setzte sich daher auch die Bezeichnung Landrichter durch. Die Landrichter von Waldeck wurden als Stellvertreter der Wittelsbacher auch durch diese ernannt und gegebenenfalls wieder abgesetzt.

Im Amtsbezirk Waldeck hatten die Richter ihren Wohn- und Amtssitz auf der oberen Burg. Der erste Waldecker Amtsmann „Albertus, officialis in Waltecke“ trat am 04. November 1272 als Urkundenzeuge in Erscheinung.

Zu Beginn der Neuzeit wurde das Landgericht in die Stadt Kemnath verlegt. Der Landrichter residierte zwar zunächst weiterhin auf der Burg, jedoch verlor Waldeck nach der Verlagerung des administrativen Zentrums nach Kemnath allmählich seine Stellung als militärischer und administrativer Mittelpunkt.